刘凤君:在美术考古的空间拓展前行

大家名片 刘凤君,山东大学校聘关键岗位教授、博士生导师,现任山东大学美术考古研究所所长,山东大学历史文化学院骨刻文研究所和书法文化研究所所长,山东大学艺术学院特聘教授;兼任国务院学位委员会艺术博士点通讯评委、国家社科基金同行评议专家、兰州大学兼职教授、中国龙山文化研究会副会长、中国古陶瓷学会常务理事、山东收藏家协会艺术总监、山东画院高级画师、台湾汉光书会学术顾问和韩国国学院学术顾问。

主要著作:《中国古代陶瓷艺术》《考古学与雕塑艺术史研究》《美术考古学导论》《山东佛像艺术》《骨刻文发现与研究丛书》《考古中的雕塑艺术》《骨刻文》等。

2011年8月6日,中国社科院考古研究所学术委员会主任、原所长刘庆柱在一次研讨会上见到了刘凤君,当得知“骨刻文的发现与研究”被列入“百年山大第一”的消息时,很是兴奋:“你发现和正在研究的骨刻文何止山大第一,应是人类从野蛮走向文明的第一。”

听之怎能不为之一振?如果骨刻文被证明是早于甲骨文的一种早期文字,也意味着中国拥有世界上最古老的文明,证实中华文明确有五千年历史。发现骨刻文的刘凤君,或许会改写文字史,成为当代的王懿荣……

历史车轮滚滚向前,不知去向何方,却留下万千轨迹。在刘凤君已摹刻完成的轨迹中,最清晰的有两条:学界公认的美术考古学理论体系创建第一人、济南四门塔佛头像回归的文化使者。

而在他自己眼中,美术考古、佛头回归、骨刻文这三件大事,其实是一条轨迹——一颗包裹着自信、真诚与倔强之下的,把学问做好、把事情干成的心。

不敢越雷池一步

刘凤君长期致力于美术考古学的教学与研究。他将自己的学术成就归因于在美术考古的大框框里搭建起的较为完备的知识平台。没有这个平台作支撑,或许就不会有骨刻文的发现,佛头回归也不会如此顺利。

一个人事业之所成,追本溯源,总喜欢附以最初之梦想,而实际情况多非如此。刘凤君走上美术考古这条路,当真是歪打正着。

1952年生于山东蒙阴的刘凤君,在海军北海舰队服过五年兵役之后,于1975年被推荐进入北京大学历史系考古专业。“当时稀里糊涂地进了北京大学,分配到考古专业,也不知道考古是什么。”从革命老区迈入了中国最高的学府,刘凤君眼前的世界大不同。

北大求学时期的刘凤君,俨然就是学霸。他成绩很好,当时实行五分制,都拿满分。“画图是基本功,考古专业要画很多线图。”刘凤君喜欢画画,成为很大的优势。

在学习过程中,他对古代美术史产生了浓厚的兴趣。观赏着那些精美的瓷器、玉器、漆器、青铜器,抚摸着那些壁画、画像石上的奇特图案,他深深沉醉其中。

那时,北大考古集合了全国的名师,且都活跃在第一线。临毕业时,刘凤君去拜访老师宿白先生,离开时老师将他送至未名湖畔的朗润园边,说了一番影响其一生的话。“宿先生对我说:凤君,你比较喜欢美术,考古挖掘的东西好多都属于美术,就按考古的这个套路研究。你学考古,画得还可以,以后回山东大学任教,不妨把美术与考古结合起来研究。这是当前的趋势,也很缺的。” 刘凤君说,听老师这一席话,到现在没敢越雷池一步。

也正是这样一句嘱托,为刘凤君醉心美术考古、建立中国的美术考古学点亮了一盏指路灯。其后30多年间,牢记恩师嘱托的他,以不悔的执着与雷打不动的坚韧,兢兢业业地耕耘在自己的美术考古那一片田地上……

性格决定学问

考古主要划分为两大类,其中一大类是研究古代人类物质文化遗产的发展变化,都是物质的、静态的、美的造型艺术。因为“无美不传”。上世纪三十年代开始,便不乏对美术考古的研究。但多是针对陶瓷器、建筑、佛像或壁画等的专题研究、具体研究,如何跳出来做成学问呢?1978年,刘凤君在北京大学毕业后到山东大学执教,从事美术考古和艺术史教学。在最初四五年里,他一直在琢磨这个问题。

刘凤君经常和名家名流交流美术考古学的问题,走南闯北,或是书信往来。那些知名教授对年轻后辈颇为关爱,刘凤君光信件就有一百多封,都成了珍贵手稿。

更大的动力来自于刘凤君自身的“功底”。他先后讲授过古代书画艺术、雕塑艺术、陶瓷史、佛像艺术、古代玉器、汉唐考古等课程,教学方向众多,对金石学、瓷器、雕塑、山水画、鉴定学,乃至唯物论、控制论、心理学等都颇有研究。

说起来,刘凤君幼时喜欢画画,也将他带进了书法的大门,以至痴迷古文字。他学书临帖自颜、柳入门,其后临二王,非常迷恋米体。从事美术考古教学和研究以来,更喜欢金文形象、动感的风格,遍临商周青铜器铭文拓片,将书法创作与美术考古研究结合在一起,逐渐形成了自己清新典雅、形象意美、浑厚凝重的金文书法艺术风格,被同行专家誉为“商周情怀,书道新风”。

作为国内外有影响的书法家,刘凤君经常举办和参加书画展览,且经常应邀为许多书刊题字,其作品被视为珍品多为博物馆和国内外爱好者收藏。大家习惯称他为“学者书家”。

千川汇海,百炼成钢。经历了那四五年的徘徊,刘凤君找到了美术考古的学科钥匙。“学科的三个要素是研究对象、研究目的和研究方法。对于美术考古学来说,前一个是实实在在的,最后两个是空白。”刘凤君将重心放在了理论与方法的提出上。

后来,刘凤君果真做成了这件事,也创造了三个第一:第一位建构美术考古框架的学者;成立了国内第一家美术考古研究所并任所长;国内第一位在美术考古研究方向招收和培养研究生的导师。

“平时看着我很随和,其实很倔很较真,有驴脾气。不能有半点含糊,谁也强不过我。”刘凤君有他独特的学术执着和自信,不信邪,敢破釜沉舟,一竿子插到底。正如他所倡导的,对待自己钟爱的考古事业,刘凤君有着基本的态度,老老实实地承认,认认真真地对待,仔仔细细地分析,实实在在地解决。这一准则,他一以贯之,包括后来的佛头回归和骨刻文。

“别人说‘性格决定命运’,我看啊,‘性格决定学问’。”40岁之前,刘凤君摘得了美术考古学理论研究皇冠上的明珠,他认为恰是自己的性格使然。

再写就写不出的书

2001年10月,刘凤君的专著《美术考古学导论》被《中国文物报》读者投票评选为二十世纪文博考古10部最佳论著之一。其它9部论著均为中国社科院专家获得,与郭沫若、夏鼐等大家同榜。

实际上,《美术考古学导论》在1992年的时候就已经定稿了。算起来,刘凤君写了十年,十年磨成惊世一剑。

《文史哲》2002年第2期把《美术考古学导论》作为20世纪第一部史学名著介绍给学术界。学术界公认该书“给中国美术考古学搭构了一个基本框架,初步明确划定了中国美术考古学之范畴。……不仅是第一部考古学家撰写的系统论述美术考古学的专著,也是第一部全面系统采纳考古发现和研究成果,把中国美术考古系统化、规范化的著作。”

“没想到能写成,还真写成了。”刘凤君说,因为前无范本,只能摸着石头过河,反复思考,有想法了就抓紧记下来,以免迷糊困顿中忘了就想不起来了。他坦言,现在再让他写《美术考古学导论》就写不出来了,一方面是因为建构的理论体系难以超越,另一方面是因为失去了当年的激情、干劲。其实刘凤君这般说并不难理解,在古今中外诸多的科学家、作家身上皆是如此。

刘凤君自认在学术上严谨较真、不服气,生活上却一塌糊涂、没心没肺。当时中国文物报社编辑打电话通知他获奖了,他正在嘈杂的饭桌上,并没有太当回事,仅道了声谢。旁边有人问他得了什么奖,他复述了一遍,才恍然大悟,“呀,这个奖可不得了,竟然颁给我了。”

《美术考古学导论》仅山大出版社就印刷出版了8次。2014年11月,高等教育出版社修订再版。出版社艺术分社社长梁存收将书寄给了刘凤君。拿到手后,刘凤君看是黑色古典的版式,旧时线装书的模样,但唯独封面、书脊外皮跟内页是分开的,没有封合在一起。他便给梁存收打电话:“梁社长,书怎么没装订好就给我了?”“这是最新的设计啊,古典高雅,还从来不折书。”梁存收乐得不行。

有血统的石头

2002年12月17日,饱受了5年颠沛流离之苦的四门塔阿閦佛头像终于回归故里。在四门塔佛头辗转曲折的回归历程中,浸透了刘凤君的一片拳拳热爱文物之心。

这件事,原本跟刘凤君并没有必然联系,但他去做了,并且凭着超高的“综合素质”做成了。

1997年3月,济南历城区神通寺四门塔阿閦佛佛头被盗,国宝丢失,世人震惊,警方历经多年追查,虽抓获了3名涉案人员,但佛头杳无音信。对佛像颇有研究的刘凤君一直关注着佛头的下落,他曾先后三次赴台讲学,其间特别留意各收藏家和文物市场上大陆流失过去的文物。

佛头丢失5年后,一个来自台湾陈女士(曾听他讲学)的电话引起了刘凤君的注意。经过进一步地接触,他初步认定陈女士口中的佛头像极有可能就是丢失的四门塔佛头。

2002年7月,他收到了台湾法鼓山文教基金会赴台鉴定的邀请。做过龙门石窟、青州佛像鉴定的刘凤君,权威性毋庸置疑。但这个时候他犹豫了,一是缺乏明确性的证据鉴定,二是他去鉴定,本身就是件出力不讨好、风险极高的事。即便确认了是四门塔佛头,后面的各个环节稍有意外必将“难辞其咎”。家人和朋友也劝阻他。

不过,刘凤君很快就下了决心,要走这一趟。怎么收集证据呢?根据他的判断,四门塔佛像应是取材于当地的石头。他去神通寺周边搜寻了一番,最后在山后边找到了一样的石头。他取下来一块,一分为二,一块带着去了台湾,一块留在了家中……

7月18日晚,刘凤君带着采到的石块样本到了台湾,圣严法师在台北农禅寺为刘凤君一行设接风晚宴。宴会刚开始不久,圣严法师就急切地问:“刘教授,你用什么方法来证明,这就是四门塔的佛头?”

圣严法师打了他个措手不及,但他并没有去提及样本的事,而是不假思索地说出了一段福至心灵的话:“大师,我是来认亲的,四门塔的佛像就像我们家乡的亲人一样,它丢失了,流落到台湾,大师您收留了它。丢失前我们常常见到它,太熟悉了,只要一见到它,我们就认得出。我们都盼望它能早日回家。”正是亲人血脉,盼早归家。

圣严法师连连点头说:“好!刘教授你是来认亲的,明天你就会见到佛头像, 但愿它就是你们的亲人。如果是,我会亲自把它送回去。”

7月19日,刘凤君在中山精舍见到了丢失5年的佛头像,通过比照石块样本,仔细分析鉴定,他长叹一声:“是真的,一个血统,这就是1997年我们四门塔丢失的那件佛头!”这中间还有个插曲,他从远处一看到佛头,就急忙跑上前去,满屋子哄堂大笑。他初始以为是衣冠不整出了洋相,一听才知道,原来是他的面容几乎同佛头一模一样。这样的巧合,也使台湾方面彻底打消了疑虑。后来刘凤君给学生上课,讲解四门塔佛像,图片一放出来,学生们也都笑了。

刘教授出具了鉴定证书,并与台湾方面进行了三次商谈,他们决定把佛头无偿捐献给济南市四门塔。12月17日,佛头由圣严法师率领的护送团和大陆迎请团护送回到济南。受省政府的委托,刘凤君以学者和领导小组成员的身份参加了主要的接待和交接工作。17日下午,他参加了佛头像交接仪式,并作了最后的验证工作。12月19日,刘凤君和台湾的林保尧教授共同参加了佛头和佛身的衔接工作,圆满完成了佛头的回归大业,流浪5年的佛头终于叶落归根。

7月22日,在决定送还佛头后,台湾法鼓山文教基金会提出将石块样本留下,并请刘凤君题上字。他欣然应允,写下了“山东神通寺四门塔隋代佛像石料刘凤君教授敬赠”的字样。回家后,他又将另一半石头写上“2002年5月采集四门塔内佛像所用石料另一半我已赠法鼓山”,精心收藏起来。刘凤君心里有个小愿望,希望台湾回归的时候,将两块石头重新合在一起,就像四门塔佛头回归佛身一般……

甲骨文的“爸爸”在哪

2003年,佛头回归后,刘凤君开始从事“中国早期文字与书法艺术”的专题研究,齐鲁书社编辑贺伟约他在2007年出版有关大型图书。在资料搜集过程中,他发现中国陶器刻划符号产生于距今7000—4500年,而甲骨文出现在距今3200年左右,从刻划符号到甲骨文之间的1300多年是怎样的?如果说刻划符号是甲骨文的“爷爷”,那“爸爸”去哪了?

这个问题一直困扰着刘凤君。在他看来,陶器刻划符号与甲骨文之间的1300多年间,一定存在着一种承上启下的早期文字。“现在这个专题撑不起来了,答应出书的事我只能失约了。”刘凤君告知了贺伟后,开始潜心研究未被发掘的“早期文字”。

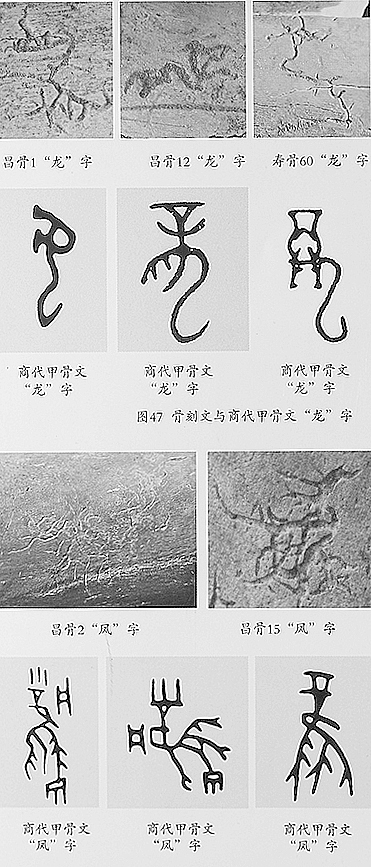

2005年春天的一次学术研讨会上,刘凤君在济南文物爱好者张春生手里发现一块上面有刻划的小骨头,他拿着小骨头仔细端详,兴奋地用舌头舔了舔。根据他多年的考古和鉴定经验,当即认定这块骨头是龙山文化时期的遗物,并肯定地说:“上面刻划的是字,这是一件很重要的文物,是中国早期的文字。” 2007年7月中旬,刘凤君又发现昌乐县文物爱好者肖广德收藏的一批有刻划的骨头,他也认定是早期文字,并及时进行了公开宣布。这在学术界和社会上都产生了很大影响。

当时有人提醒刘凤君:这些骨头上的刻划会不会是现代人刻的?刘凤君根据长期研究经验,分析这些骨头的石化程度和刻写字体造型的特点,认为是古人作品。为了慎重起见,2007年下半年,他曾几次派自己当地的学生、已分配至潍坊市博物馆工作的迟延璋到出土骨刻文的遗址进行暗访,调查该遗址是否出土过刻字骨头,进一步证明,这些刻字确系古人的作品无疑。

2008年下半年和2009年上半年,刘凤君发现山东地区的淄博、济南和陕西关中地区、内蒙赤峰地区及苏北地区的许多远古文化遗址都出土这种刻划文字的骨头。随着视野的不断开阔、研究资料的不断积累和综合研究的不断深入,刘凤君逐渐认识到这种早期文字,是当时淮河流域、黄河流域和辽河流域华夏族和东夷族共同创造和使用的一种文字。把其它地区出土的骨刻文再称为“东夷文字”或“昌乐骨刻文”已经不科学,应该直接定名“骨刻文”。

倔强的骨头

2015年5月,刘凤君6斤6两重的巨著《骨刻文》出版。这部专著第一次系统构筑了骨刻文学的基本理论框架,标志着刘凤君骨刻文学理论的成型,在考古界和古文字界引起了震动。

2015年8月26日,刘凤君在第22届国际历史科学大会专题会议上的演讲《中国早期文字—骨刻文的发现与研究》诠释了中华文明五千年。他着浅色中式短衫,神采奕奕,尽显儒乡学者风度。该会召集人贝克教授听刘凤君演讲后说:“骨刻文应是东亚早期的文字,是东亚早期文明的标志。”

也就是在这一年,波士顿大学艺术与科学学院艺术史与建筑系主任弗雷德·克莱纳教授称赞刘凤君发现和研究的骨刻文“是古文字研究史上重要的里程碑,是对人类文明史的重大贡献”。

但对于刘凤君来说,这些成绩和赞誉并不是使他懈怠的理由。骨刻文的收集远没有结束,学界的争论还有很多,求真之路任重而道远。

近十年来,刘凤君对一切学术名誉淡而不谈、不求。在国内,他已是美术考古学的泰斗,别人劝他写几篇美术考古论文,申报美术考古重点课题,争取更高的学术荣誉,他总是婉言谢绝。他把全部精力都投入到骨刻文的研究上。

骨刻文没被认可,却已遭到较严重破坏。因此,刘凤君非常注重收集实物资料,已采集骨刻文实物标本六七百块。他与全国许多文物爱好者交往,从他们捡拾的骨头中,鉴定确认刻字骨头系出土于考古遗址的,会出巨资交换。

专心于学术、从不会讨价还价的他,曾一次花费43万元购买了71块骨刻文。有一次他花费25万元买了68块骨刻文,在前往文物爱好者家中交易时,和他同去的研究生得知手中黑色塑料袋中装的是25万元现金时,被这一天文数字惊呆了。

刘凤君也被人骗过。他曾看好了一位文物爱好者的20块骨刻文,交易价格4.5万元。可当时他身上只带了3万元,交上定金,那人答应钱到寄货。但回到学校,刘凤君收到的骨刻文,却不是他之前所看好的真品,被调了包。

某银行地下仓库的几个保险柜,是刘凤君特意租来存放骨刻文的。“这些骨刻文虽然现在还被许多人看作是烂骨头,但从一开始,我就认为这些绝不是我个人的私有,它是国家的,我只有收集和保护好的权利,将来一旦被认可,我会全部捐献出来。”他对考古事业是如此至爱,坚守着一份沉甸甸的责任。

刘凤君也曾跑进省文物局和国家文物局的大门,汇报发现的骨刻文,请求保护相关文化遗址。刘凤君前后对寿光市圣城街遗址进行过6次调查。2011年秋天,他再次到该遗址调查时,被一座座压在遗址上的高楼震惊。他后悔,他愤怒,他痛心地一下子坐在地上,两眼呆呆地流出了泪水。

为了让骨刻文尽快得到考古学、古文字学等学术界的认识和认可,刘凤君做了大量的宣传推介。2011年2月建立的山东大学骨刻文(山东大学美术考古研究所)网站,成为刘凤君宣传骨刻文的重要阵地。

“资料是真实的,认识有差别。”刘凤君说,要得到学术界认可需要付出更大努力。“我应该去努力做好,这是我的责任,我没有其它选择。”但他一直秉承着治学的态度,不为了证明而证明。甚至于,刘凤君将批驳他的文章也放在了网站上。

让刘凤君感到欣慰和振奋的是,今年5月17日,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出,要重视发展具有重要文化价值和传承意义的“绝学”、冷门科学,如甲骨文等古文字研究等,要重视这些学科,确保有人做,有传承。

刘凤君依然在守望着他收藏的骨头,继续寻找着更多的骨头,期盼着有更多读懂骨刻文的师友同仁……

本报记者 岳远攀/文

本报记者 范隆 李昱/摄